无尽的拉格朗日能转化成星座吗

星座并非游戏内的直接玩法或机制,但玩家可以通过游戏中的星系探索、势力划分以及同盟协作等系统,间接模拟出类似星座的布局与战略意义。星座的概念更偏向于玩家社区或同盟自发形成的文化现象,而非官方设定的功能。游戏的核心仍然是资源管理、舰队建设和星际战争,但玩家可以通过创意性的玩法赋予星座概念实际意义。

从技术层面分析,星座的转化需要依托游戏内的星系坐标和同盟占领机制。每个星系在拉格朗日网络中拥有固定坐标,玩家同盟可以通过占领特定星区形成类似星座的势力范围。这种占领不仅仅是象征性的,还会影响资源采集、贸易路线和战略防御。部分玩家会以星座命名同盟或星区,从而在社区文化中强化这一概念,但游戏本身并未提供星座命名的官方工具。

资源分配与星座的关联性体现在星系间的资源分布差异上。不同星区的矿产类型、储量以及野怪等级各不相同,玩家同盟若想建立稳定的星座体系,需优先控制高价值资源点。晶体富集区适合作为星座核心,而重氢产区则可能成为战略要地。这种资源导向的布局方式,使得星座概念在实战中具备经济与军事的双重价值。

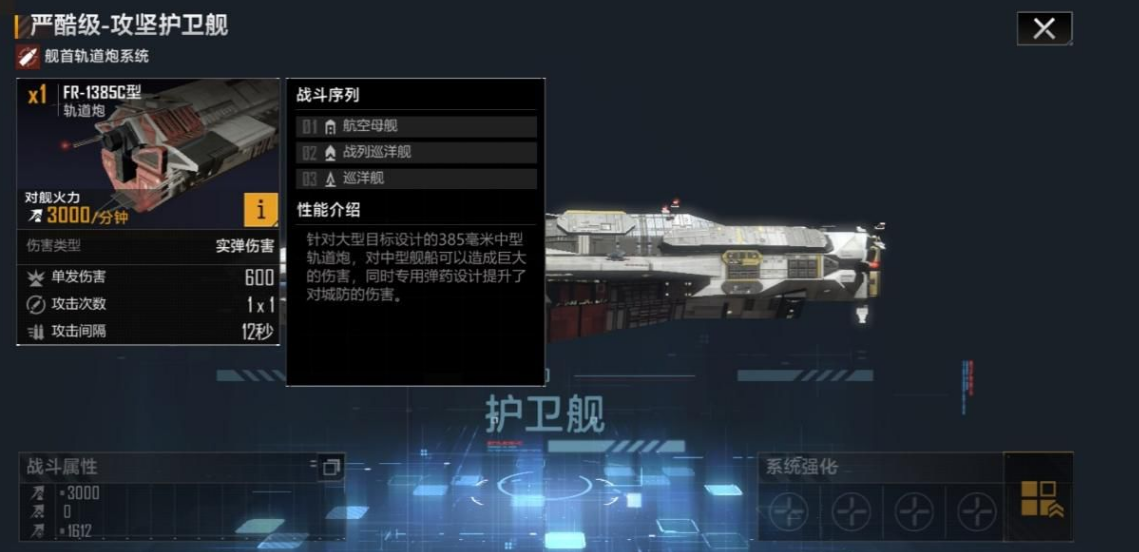

舰队配置对星座体系的维护至关重要。由于星座本质是动态的势力范围,玩家需合理搭配防空、攻城和快速反应舰队,以应对其他同盟的争夺。护航艇和侦察舰的高机动性适合巡逻星座边缘,而战列巡洋舰则适合驻守核心节点。这种分层防御体系能有效模拟星座的稳定性,但需消耗大量指挥值与计划圈,对同盟的协调能力要求较高。

从长期发展来看,星座概念的可持续性取决于同盟活跃度与外交策略。游戏中的星系态势会随赛季重置而变化,星座布局需不断调整。同盟可通过外交协议与其他势力共享星区,或通过军事行动扩张边界,但过度集中资源可能导致防御漏洞。玩家需平衡探索、发展和防御的关系,才能将星座从文化概念转化为实际优势。

尽管星座并非游戏原生机制,但其战略内涵与无尽的拉格朗日的沙盘特性高度契合。玩家通过星区控制、资源管理和舰队协作,能够赋予星座玩法独特的战术深度。这种自发形成的玩法拓展,反映了游戏开放生态的多样性。